4

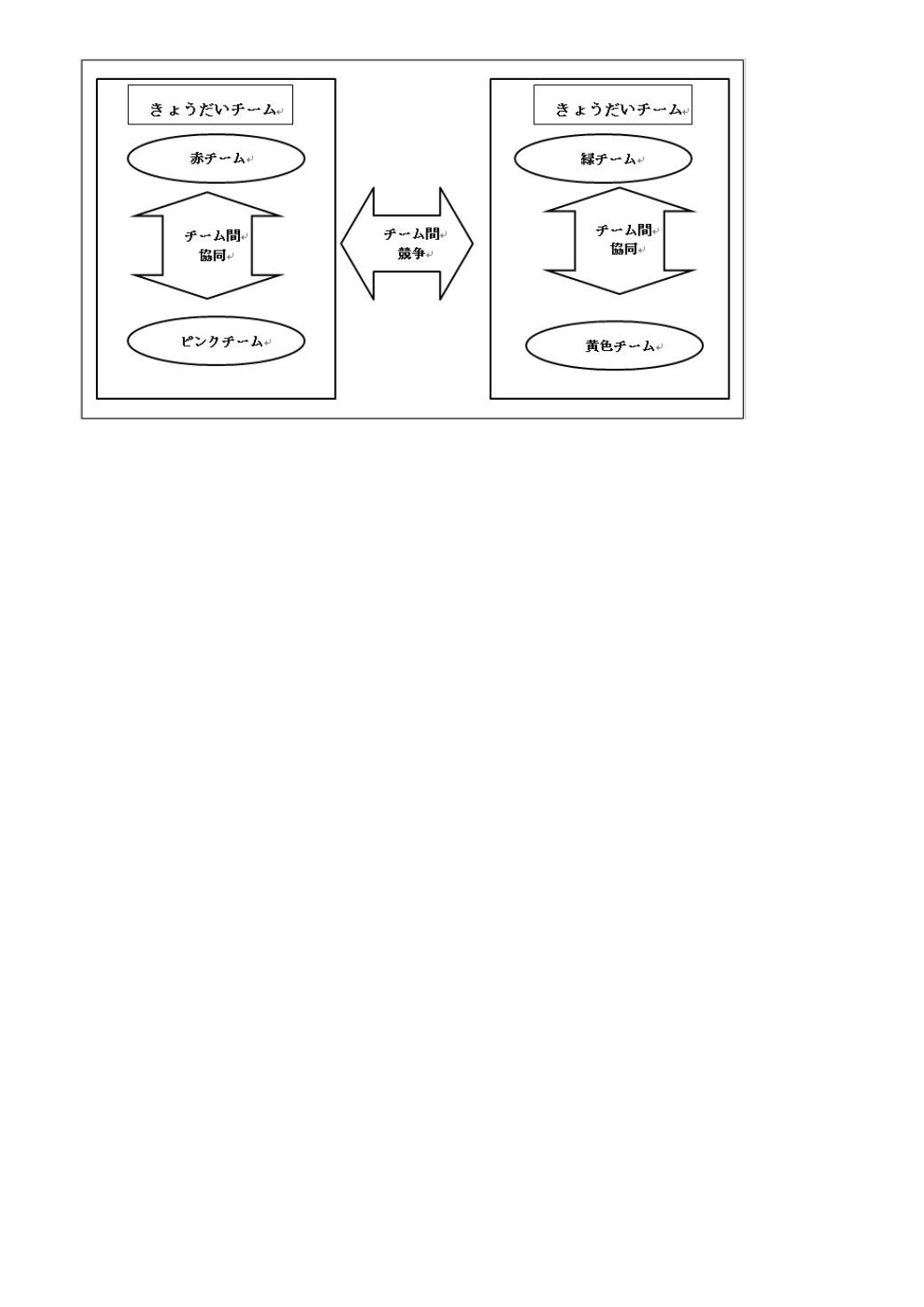

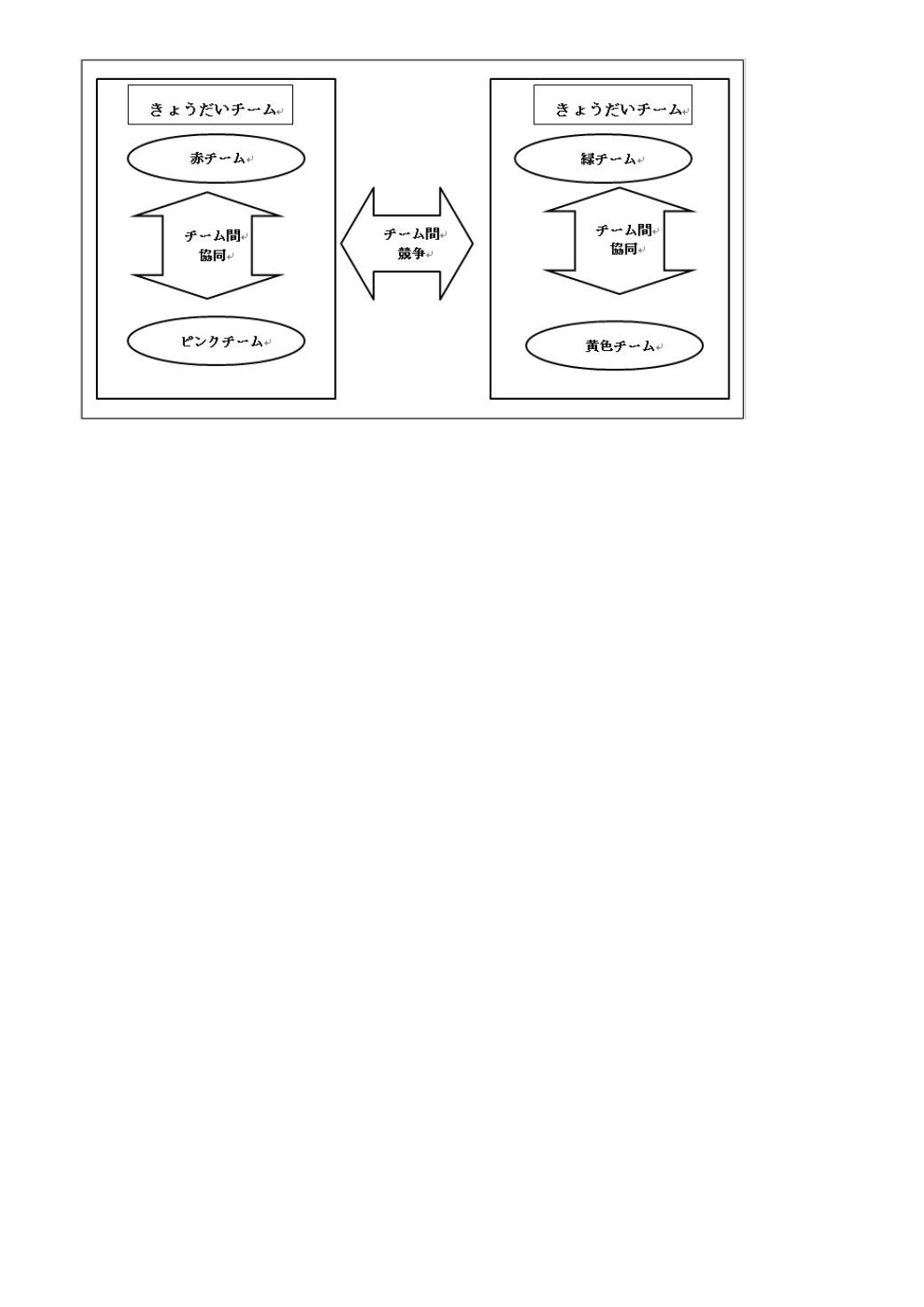

図

2.

きょうだいチーム制の概念図

また、中川

(2015)

は、戦術学習モデルに基づいて発問ならびに技術練習をゲームで、挟むことにより授業なら

びにゲーム運営が複雑になり困難であるという課題に対して、「きょうだいチーム制」を採用することによって

ゲームの進行を円滑に進められ、運動学習場面を多く確保することが出来るということを指摘している。また、

合わせて「きょうだいチーム制」は前述した「戦術学習モデル」と「スポーツ教育モデル」の

2

つの学習モデ

ルを結ぶ役割があることを明らかにしている。

本単元では、男子

6

名のチームと女子

6

名のチームできょうだいチームを編成し、同じチームカラーのゼッ

ケンを着用させる。男女共習であっても、球技単元では、男女別々に活動することが多くなり、男女のかかわ

り合いが希薄になりがちである。また、生徒数や施設の条件によっては、全員が一度に運動ができないという

問題が生じる可能性もある。そこできょうだいチーム制を導入することにより、運動していない時にも、自分

と同じチームであるきょうだいチームを応援・観察するなど、ゲームを「支える」活動を行うことで、認知学

習や、多様なスポーツとのかかわり、態度の学習をすることができる。また、同じチーム内で一緒にチーム練

習を行うことにより、対戦相手の視点からチームの課題を指摘することができ、生徒同士の相互作用が活発に

なる。運動をしていない時間も運動しているチームメイトを支える活動を行うことや、きょうだいチームで同

じ練習場所を使って練習を行うなど、マネジメントの面でも良い効果が期待できる。本単元では、きょうだい

チームを導入することによるメリットがより大きくなるよう、試合のローテーションを工夫したり、男女混合

チームで合同練習を行ったりするなどの工夫を取り入れた。

具体的なきょうだいチームのそれぞれの名前及び試合前の掛け声に関しては

1

時間目のオリエンテーション

の際にきょうだいチームごとに生徒に考えさせる。今回は模擬授業という特性のためこちらで予め設定した。

それぞれのきょうだいチーム名に関しては、きょうだいチーム

A(

赤チーム

)

→「レッドブル」、きょうだいチー

ム

B(

青チーム

)

→「ポカリスエット」、きょうだいチーム

C(

黄チーム

)

→「

CC

レモン」とした。また、

8.

本時の

学習

(3)

本時の展開では記述の都合上、それぞれきょうだいチーム名を「赤」「青」「黄」と色で記述している。